Hellmut Grau

Sommerfahrt mit Fred und Jörg

vom 1. August bis zum 13. September 1952

I. Vorbereitungen

Als ich 15 Jahre alt wurde, stellte sich bei mir ganz von selbst das Bedürfnis ein, die großen Ferien einmal unabhängig von der Familie zu verbringen. Insgeheim hatte ich schon lange meine Freunde und Bekannten um deren Unternehmungen beneidet. Seit der Fahrt mit der Jungenschaft im vorigen Sommer und der nur wegen schlechten Wetters missglückten Pfingstfahrt in diesem Jahr wusste ich auch, dass ich mir eine größere Radtour zutrauen konnte. Um eine solche machen zu können, musste ich wieder irgendwo Anschluss finden und fragte deshalb Fred nach seinen Plänen. Fred war, wie konnte es anders sein, von Jörg inspiriert, und der wollte einen Onkel besuchen, der in der Nähe von Kiel ein „Rittergut“ namens Sprengerhof besaß. Zwar fand ich Kiel etwas weit, aber das „Rittergut“ reizte mich. Fred und Jörg hatten auch nichts dagegen, dass ich mitfuhr, zumal ich ein Zelt beisteuern wollte, das allerdings meine Eltern erst noch kaufen mussten. Auf diese Weise war meine erste große Fahrt unerwartet schnell und einfach gesichert. Eingedenk der trüben Erfahrungen, die wir bei der Pfingstfahrt gemacht hatten, legten wir diesmal mehr Gewicht auf Planung und Ausrüstung. Denn bei einer so großen Unternehmung war es einfach nicht drin, wegen Regens wieder umzukehren oder wegen irgendwelcher Unzulänglichkeiten aufzugeben. Wir machten uns daher frühzeitig Gedanken darüber, wer welche Aufgaben übernehmen und wer welche Ausrüstungsgegenstände beisteuern sollte.

Fred erbot sich, den Koch zu spielen, was auch bedeutete, Topf und Kocher zu transportieren. Außerdem konnte er durch seinen Vater, der Chemiker bei Bayer war, kostenlos eine große Kunststoffplane besorgen, die wir als Zeltboden benutzen konnten.

Jörg richtete eine Reiseapotheke ein und vervollständigte unsere Ausrüstung, indem er uns preisgünstige Restposten aus dem Vorratslager seiner Pfadfinder verkaufte. Er selbst sicherte sich einen kleinen Armeespaten. Mir leuchtete zwar nicht ein, wozu der gut sein sollte, aber da ich das Ding weder bezahlen noch transportieren musste, war es mir letztlich egal.

Ein anderes Utensil, das viel wichtiger gewesen wäre, nämlich Fahrradtaschen, konnte Jörg leider nicht liefern. Er selbst besaß zwar schöne große, aber meine waren zu klein, und Fred hatte überhaupt keine. Hier konnte ich jedoch aushelfen, nämlich mit einem alten „Affen“ aus der BdM-Zeit meiner Tante Herme; dieses Schmuckstück hatte ich kürzlich auf dem Speicher entdeckt. Ferner steuerte ich einen Spirituskocher bei. Dieser stammte übrigens nicht aus einem Geschäft für Camping-Bedarf, jedenfalls nicht direkt, sondern aus einer Gerümpelecke unseres Kellers. Mein Vater hatte ihn in schlechten Zeiten, als noch jedes Stück Blech und jede Schraube ein Wertgegenstand war, mal irgendwo aufgelesen und erinnerte sich jetzt wieder daran. Das Ding sah nicht mehr nagelneu aus, aber auch nicht so schlecht, dass wir daran gedacht hätten, es mal ernsthaft zu testen.

Außerdem war ich noch, wie bereits erwähnt, für die Beschaffung eines Zeltes zuständig, das Fred und mir als Unterkunft dienen sollte. Jörg hatte ein Einerzelt. Da es in unserer Umgebung kein einschlägiges Geschäft gab, besorgte ich mir einen Versandhauskatalog. Das billigste Angebot war ein sogenanntes „Amizelt“. Es kostete 60 DM, damals eine Menge Geld, aber da wir nun mal ein Zelt brauchten und die Fahrt sonst wenig kosten würde, durfte ich es schließlich bestellen.

Ich war im übrigen für Näh- und Flickzeug zuständig, ferner für Straßenkarten, die mein Vater, damals der einzige Autofahrer weit und breit, in großen Mengen besaß. Da ich schon mal die Karten hatte, ergab es sich von selbst, dass ich auch die Reiseroute plante. Diese führte zwangsläufig über meine Vaterstadt Hamburg. Dort wollten wir drei Tage Station machen. Leider fiel mir erst ziemlich spät ein, dass in Nienstedten noch Jantzens, unsere früheren Hausnachbarn, wohnten, die uns vielleicht nützlich sein konnten. Daraufhin ließ ich rasch eine briefliche Anfrage los, ob wir wohl im Garten zelten dürften. Ähnlich kurzfristig schrieb Jörg an Verwandte, die er in Othmarschen hatte.

Da wir auf unseren Fahrrädern nicht viel Gepäck unterbringen konnten, mussten wir einen Teil mit der Post nach Sprengerhof vorausschicken. Bei mir kam hinzu, dass ich mich generell auf Reisen ungern mit Sachen belaste, die ich nicht unbedingt brauche. Daher steckte ich sogar meine Bilora Box in das Paket und schnitt mir dadurch die Möglichkeit ab, auf dem voraussichtlich interessantesten Teil der Fahrt Fotos zu machen.

Zum Schluss fehlte nur noch zweierlei: mein Zelt und die Antwort von Jantzens. Letztere brauchten wir nicht unbedingt, aber ohne Zelt konnten wir nicht fahren. Man kann sich vorstellen, wie erleichtert ich war, als das Zelt knapp 24 Std. vor dem Start doch noch eintraf.

Am Abend vor dem Aufbruch unterzog ich mein Fahrrad noch einmal einer letzten Inspektion und bepackte es. Dann konnten wir von mir aus fahren. Wir hatten an fast alles gedacht und waren für jeden Normalfall gerüstet. Dennoch schlief ich in der letzten Nacht nicht gut und träumte wirres Zeug von einem Rittergut. Das Schwergewicht lag dabei eindeutig auf “Rittter“, jedenfalls schwebte mir so etwas wie ein Park mit ehrwürdigen Eichen und einer Dornröschenhecke sowie efeuumranktes, verfallenes Gemäuer vor. Ich war sehr gespannt, wie es nun wirklich sein würde.

- Hellmut Grau

- Afred Gund – Fred

- Jörg Boström

II. Von Schlebusch nach Hamburg

1. August. Morgens um acht trafen Fred und Jörg verabredungsgemäß bei mir ein. Dann ging es aber keineswegs gleich weiter, denn Fred hatte Schwierigkeiten mit seinem Gepäck. Während Jörg als alter Pfadfinder zünftig und solide gepackt hatte, waren Freds Bemühungen in dieser Hinsicht völlig misslungen. Das fing schon mit dem Aufbau an:

Zuunterst scheuerte die Zeltrolle. Fred hatte eine meiner beiden Planen übernommen, ungeschützt auf dem Gepäckträger. Mein schönes neues Zelt! Ich protestierte, aber Fred war keinen Argumenten zugänglich. Die von mir vorausgesagten Löcher sollten sich tatsächlich ein paar Tage später einfinden. Über der Zeltrolle schwankte der bis zum Platzen vollgestopfte Affe. Auf diesem thronte der Kochtopf, in welchem der Kocher lose herumpolterte. Diesem Aufsatz sollte der Affe am Ende der Fahrt eine Tonsur verdanken. Ringsherum baumelten die Feldflasche, ein Spiritusbehälter und noch verschiedener Krimskrams. Nun hätte das alles noch hingehen können, wenn wenigstens jedes Teil fest an seinem Platz gesessen hätte. Tatsächlich war die ganze Konstruktion aber so unsolide, dass Fred alles wieder abreißen und noch mal von vorn anfangen musste. Fred war an sich sehr geschickt, aber auch unmethodisch und eigensinnig. Er probierte oft erst hartnäckig den falschen Weg, bevor er sich zu dem richtigen bequemte.

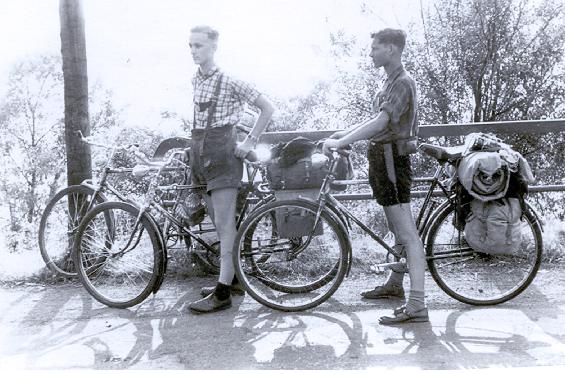

Als wir endlich losgekommen und ein paar hundert Meter gefahren waren, meinte Fred plötzlich, wir könnten doch auch mal Fotos von uns machen. Wir stiegen also wieder ab, ich stellte mich mit Jörg vor dem Hintergrund des Sees in Positur, und Fred knipste. Dann baute sich Fred mit Jörg auf, und ich knipste. Schließlich wurden noch Fred und ich zusammen verewigt. Nur schade, dass ich nie Abzüge davon bekommen habe.

Bald brannte die Sonne wieder ganz schön. Ich spürte sie durch das Hemd auf dem Rücken, aber besonders auf den nackten, schon rotbraun angelaufenen Armen und Beinen. Da wir zunächst viel schieben mussten, klebte ich bald am ganzen Körper. Als wir die Möhnetalsperre erreichten, waren wir reif für eine Pause. Wir verbrachten sie in einem Gartenrestaurant mit Seeblick, einem Glas Milch und selbstgeschmierten, scheußlich trockenen Stullen.

Das Schieben ging noch eine ganze Weile weiter, aber dann hatten wir eine schöne Abfahrt. Windschlüpfig über den Lenker gebeugt und mit zusammengekniffenen Augenlidern sausten wir auf surrenden Reifen zu Tal. Zuerst fühlte ich mich als Rennfahrer, aber dann kam es mir auf einmal so vor, als schwanke das schwere Gepäck mitsamt dem Rad hin und her. Als ich vorsichtshalber den Rücktritt betätigte, sprang die Kette ab. Erschrocken zog ich die Handbremse und musste zu meinem Entsetzen feststellen, dass das Bremsklötzchen offenbar vollkommen abgeschliffen war, denn es ratschte nur noch die Fassung auf dem Reifen. Das machte viel Krach, aber von Bremswirkung war wenig zu spüren. Dennoch traute ich mich nicht, ganz fest anzuziehen, weil ich befürchtete, dadurch das Vorderrad zu blockieren. Daher ließ ich als Notbremse meine Schuhsohlen auf dem Boden schleifen. Das brachte zwar auch nicht viel, aber da das Gefälle inzwischen nur noch schwach war, kam ich schließlich doch zum Stehen.

Nun entdeckte Fred, dass er ebenfalls mit wirkungsloser Handbremse fuhr. Darum sahen wir uns in der nächsten Stadt, Soest, zuerst nach einem Fahrradgeschäft um. Die Montage der Bremsklötzchen kostete uns dann eine halbe Stunde, weil wie üblich die verbrauchten kaum aus der Fassung zu bringen waren und die neuen kaum hinein.

Bei der Festlegung unserer Tagesziele orientierte ich mich nach Möglichkeit an Flüssen und Seen, denn dort gab es meistens Wiesen, und die waren unerlässlich, weil man auf Feldern und im Wald nicht zelten kann oder darf. Außerdem waren wir auf Wasser angewiesen, nicht nur für die Körperpflege, sondern vor allem auch für das Essgeschirr. Teller und Besteck könnte man zwar zur Not auch ablecken, aber bei einem Kochtopf ist das etwas schwierig.

Heute hatte ich mich für das Städtchen Herzfeld entschieden, weil es an der Lippe liegt. Die Strecke war nach meiner Karte klar, in Wirklichkeit jedoch nicht. Wir mussten uns daher auf die Auskünfte von Einheimischen verlassen und gerieten infolgedessen auf einen sandigen Waldweg, der das Fahren zu einem zwar spannenden, aber auch mühsamen Kunststück machte. Dabei bemerkte ich, dass diesmal m e in Gepäck nicht fest genug saß. Ich musste es umbauen und kam erst dadurch auf die ideale Konstruktion, die sich für den Rest der Fahrt bewähren sollte.

Als wir endlich die Lippe erreichten, waren wir nach meinem Zähler 70 km gefahren, nach der Karte aber nur 60 km voran gekommen.

Während wir auf einer einsamen Uferwiese in ländlicher Umgebung die Zelte aufbauten, kam Jörg auf die Idee, dass die Milch beim Bauern billiger als im Geschäft sein müsse. Ich marschierte also mit dem Kochgeschirr zu dem nahe gelegenen Bauernhaus. Dort musste ich, da gerade gemolken wurde, eine ganze Weile warten, bis die Milch von der Weide kam. Ich kriegte sie dann wirklich billig und konkurrenzlos frisch, sogar noch kuhwarm, was den Kochprozess abzukürzen versprach.

Unser Kocher war jedoch trotz der Vorarbeit der Kuh nicht imstande, die Milch zum Kochen zu bringen. Aber Fred, der alte Tüftler, wusste Rat. Es gelang ihm nämlich, die Flamme merklich zu vergrößern, indem er den Tank aufschraubte und in die Einfüllöffnung hineinpustete. Zwar lief er vor Anstrengung bald puterrot an, spuckte mit Spiritus um sich und entwickelte Starallüren, aber er war nicht zu bremsen, und der Erfolg gab ihm recht.

Übrigens hatte Fred den Kochprozess aus Gründen des Windschutzes in das Zweimannzelt verlegt und beanspruchte außer mir auch noch Jörg als Assistenten, obwohl dieser bei der Enge des Raumes nur im Wege sein konnte. Es blieb mir daher nichts anderes übrig, als meine Decke in Sicherheit zu bringen und mich möglichst eng einzukugeln.

In der Nacht schreckte uns ein heftiges Gewitter aus dem Schlaf. Draußen tobte und donnerte es, und der Regen platschte nur so auf die flatternde Zeltbahn. Ich knipste besorgt meine Tasschenlampe an, um mich davon zu überzeugen, dass die Häringe fest saßen und alles dicht war. Es kam aber nirgendwo etwas durch, auch unten nicht, obwohl wir auch diesmal auf einen Abzugsgraben verzichtet hatten Fred hatte das Thema nicht wieder auf’s Tapet gebracht. Erst als ich das Zelttuch befühlte, fing es an dieser Stelle an zu tropfen. Daraufhin erklärte Fred, der offenbar besser informiert war, das dürfe man auch nicht machen. Zu meinem Glück hörte der Regen auf, bevor das Leck hätte störend werden können. Ich starrte noch eine Weile in die Dunkelheit unserer kleinen Behausung und fühlte mich geborgen. Ich machte es mir so bequem, wie es auf dem harten Boden unter der dünnen Decke ging, und war bald wieder eingeschlafen.

3. August. Wenn wir, wie geplant, Hamburg in sechs Tagen erreichen wollten, mussten wir heute einen Zahn zulegen. Wir entschieden uns daher für Minden als Tagesziel und für eine glatte, wenn auch voraussichtlich langweilige Strecke. Da uns die 100 km des ersten Tages doch recht sauer geworden waren und wir diesmal noch ein Stück mehr zu bewältigen hatten, nahmen wir uns auf Jörgs Anregung vor, ab Bielefeld mit der Bahn zu fahren.

Die Fahrt wurde zu einem reinen Kilometerfressen ohne Höhepunkte. Bei großer Hitze strampelten wir stundenlang auf schnurgeraden Straßen durch die völlig flache Landschaft. Oft sah man beim Verlassen eines Ortes schon den Kirchturm des nächsten genau vor sich. Da wir uns auf einer belebten Bundesstraße befanden, konnten wir nicht einmal nebeneinander fahren und uns unterhalten. Es schien uns, als kämen wir überhaupt nicht vom Fleck. Ich suchte mir die Zeit immer wieder dadurch zu vertreiben, dass ich mit Hilfe meines Kilometerzählers und meiner Armbanduhr unsere Geschwindigkeit errechnete. Dabei stellte ich fest, dass wir in Wirklichkeit ein flottes Tempo drauf hatten. Wir erreichten daher Bielefeld über Wiedenbrück, Gütersloh und Brackwede so früh, dass wir uns nach einigem Zögern entschlossen, doch nicht auf die Bahn umzusteigen, sondern auch noch den Rest der Strecke abzustrampeln. Allerdings hatten wir auch wieder nicht so viel Zeit, dass wir uns irgend etwas am Wege hätten ansehen können.

Bei Minden fanden wir direkt an der Weser eine große Wiese, auf der schon einige Zelte standen. Von Campingplatz konnte aber keine Rede sein, denn es gab keinerlei entsprechende Einrichtungen. Selbst Trinkwasser war nicht vorhanden; man musste ein Stück abseits bei einem Privathaus darum bitten.

Meine Gefährten stürzten sich zunächst in den Fluss. Ich hatte eigentlich auch baden wollen, aber beim Anblick der braunen Brühe kam ich zu dem Schluss, dass ich darin eher noch dreckiger werden würde als ich schon war. Daher legte ich mich lieber so lange ins Gras.

Jörg hatte gestern beim Bäcker einen großen Laib Brot erstanden, spottbillig, wie er sagte, und auf seinem Gepäck festgeschnallt. Leider war das Brot inzwischen von dem Riemen fast durchgeschnürt worden und infolge der Sonnenhitze weitgehend ausgetrocknet. Bei dem Versuch, Scheiben zu schneiden, erzeugten wir daher nur Brocken und Krümel. Da wir das Brot jedoch nicht wegwerfen wollten, so was tat man einfach nicht, blieb uns nichts anderes übrig, als es mit dem Löffel zu essen. Unser beliebter Wettbewerb, wer am besten Scheiben schneiden könne, bei dem ich immer am schlechtesten abschnitt, musste diesmal ausfallen.

Außer dem Krümelbrot gab es noch Grießpudding, und zwar in solchen Mengen, dass wir nur einen kleinen Teil davon bewältigen konnten.

Nach dem Essen mussten wir uns, da Freds Verpflegungskasse leer war, erstmals mit den gemeinsamen Finanzen befassen. Wir hatten von vornherein beschlossen, Fred nicht durch einen hohen Kassenbestand zu viel Verantwortung aufzubürden, sondern die Kasse lieber von Zeit zu Zeit aufzufüllen. Auf Grund unserer bisherigen Ausgaben errechneten wir, dass jeder alle zwei Tage drei Mark nachschießen müsse.

Wir hätten uns durchaus mehr leisten können, denn unsere Eltern hatten uns zwar nicht gerade üppig, aber doch ordentlich mit Geld ausgestattet. Trotzdem kamen wir überhaupt nicht auf die Idee, mehr als unbedingt nötig auszugeben. Wahrscheinlich rührte das daher, dass wir in der Kriegs- und Nachkriegszeit aufgewachsen waren. Außerdem waren wir es aus der Schule gewohnt, bei Gemeinschaftsunternehmungen mit möglichst wenig auszukommen, denn manchen Klassenkameraden ging es von Hause aus noch nicht wieder so gut wie uns. Schließlich kultivierten wir das Sparen wohl auch ein bisschen und machten einen Sport daraus.

4. August. Als ich morgens aus dem Zelt kroch, sausten auf einmal zahlreiche Wespen um mich herum. Ich ging der Sache nach und stieß auf meine Vitamintabletten, die ins Freie geraten und völlig aufgeweicht waren. Dies war mir ein willkommenere Anlass, das Zeug, das ich sowieso nicht mochte, in die Weser zu schmeißen. Zum Frühstück gab es gebratenen Grießpudding, der gar nicht übel schmeckte. Es blieb aber immer noch eine Menge übrig.

Auch die heutige Route, die uns nach Rethem an der Aller führen sollte, war zunächst nicht übertrieben reizvoll. Etwa 50 bis 60 km fuhren wir an der Weser und an Kanälen entlang. Das einzig Bemerkenswerte war ein Verkehrsschild mit der Aufschrift: “Überholen nur für Lebensmüde!“

Mittags gab es wieder gebratenen Grießpudding. Diesmal schafften wir ihn.

Hinter Nienburg bogen wir auf die B 209 ab. Wir erwarteten, nun in die Heide zu kommen, aber zunächst war keine Spur davon zu entdecken, so dass wir zu zweifeln begannen, ob wir hier überhaupt richtig seien. Erst als wir notgedrungen einer Umleitung folgten, wurde es allmählich einsam und sandig. Da wir fürchteten, uns verfahren zu haben, fragten wir einen kleinen Jungen, der vor einem Bauernhaus stand, wohin es nach Walsrode gehe, denn das war der nächste größere Ort in Richtung Hamburg. Der Junge erzählte uns, er habe in Walsrode eine Oma, und gab uns eine genaue Wegbeschreibung. Wir hielten uns daran, gerieten auf einen grau-weißen Sandweg und blieben schließlich in der schönsten Heidelandschaft stecken. Rings um uns dehnte sich blühendes Heidekraut. Zwischen einzelnen Birken und Wachholderbüschen lagerten weit verstreut kleine Torfstapel. Die Sonne brannte heiß. Außer dem Summen der Bienen und dem Zirpen der Grillen herrschte Stille. Es war genau die Stimmung, die Storm in seinem „Heidelied“ beschrieben hat.

Leider hatten wir keinen rechten Genuss davon, weil wir unsere Räder auf dem sandigen Pfad meistens schieben mussten. Als wir endlich den nächsten Ort erreichten, waren wir ziemlich verdattert, denn auf der Tafel stand nicht Walsrode, sondern Rodewald. Ich suchte diesen Ort auf meiner Karte und entdeckte ihn etwa 20 km östlich von Nienburg. Unser Tagesziel aber befand sich 20 km nord östlich von Nienburg. Wir verfluchten die vermutlich unschuldige Oma des kleinen Jungen, weil sie sich statt in Walsrode ausgerechnet in dem gottverlassenen Rodewald niedergelassen hatte, und strampelten noch einmal 15 km herunter, die wir uns sonst hätten sparen können.

In Rethem hielten wir auf der Brücke über die Aller an, um nach einer Zeltgelegenheit Ausschau zu halten. Wir entdeckten gleich unterhalb der Brücke ausgedehntes Wiesengelände und ließen uns dort nieder.

Zum Abendbrot hatte Jörg Stachelbeeren für unseren Vitaminbedarf gekauft. “Esst Obst, und ihr bleibt gesund!“ stand auf der Tüte, aber als wir diesem Rat folgten, lachten Fred und ich uns krank, denn die Stachelbeeren waren nicht nur sauer wie Zitronen, sondern auch noch vollkommen zermatscht. Jörg meinte verlegen grinsend, es sei doch gar nicht so schlimm, und nahm es auf sich, zum Beweis dieser Behauptung wacker zu zu langen und das meiste selber zu essen.

Da Fred mal wieder Kaffe kochen wollte, musste ich Wasser holen. Auf dem Weg zu den nächsten Häusern entdeckte ich zufällig auf einer Wiese eine Pumpe und probierte sie aus. Sie lieferte schönes klares Wasser. Später beim Kochen bildeten sich darin allerdings massenhaft braune Flöckchen, die langsam zu Boden sanken und dort einen dicken braunen Satz bildeten. Wir betrachteten dieses Phänomen, das wir uns trotz gewisser Kenntnisse aus dem Chemieunterricht nicht erklären konnten, mit Misstrauen und diskutierten eine Weile, ob wir das Wasser verwenden sollten. Schließlich beschlossen wir, es wegzukippen und für heute auf Kaffee zu verzichten.

Nach dem Essen kramte Jörg eine Kladde hervor und erklärte, er wolle nun ein richtiges Fahrtenbuch anlegen. Nachdem er eine kunstvolle Überschrift auf das Papier gezaubert hatte, überlegten wir krampfhaft, was wir schreiben sollten. Schon nach vier Tagen erwies es sich nämlich als schwierig, die Ereignisse zu rekonstruieren. Unsere einzige schriftliche Quelle war mein Notizbuch, und dort waren fast nur Tagesziele, Entfernungen und Geldausgaben eingetragen. Schließlich legte Jörg sein Fahrtenbuch entmutigt beiseite. Dabei blieb es dann, auch später.

Dieser Bericht ist ein Versuch, das damals Versäumte nachzuholen. Mit der Urfassung wurde allerdings erst etwa zwei Jahre später begonnen. Außerdem lebte ich damals nicht mehr in Leverkusen und konnte daher meine Erinnerungen nicht mit denen von Fred und Jörg abstimmen. Bei längerem Nachdenken fiel mir aber doch vieles wieder ein, und bei der Schlussfassung konnte ich auch auf meine nach Hause geschickte Post zurückgreifen, die ich 1999 im Nachlass meiner Eltern wiederfand.

5. August. Nach dem falschen Walsrode von gestern passierten wir heute das richtige. Dort lebte eine Cousine meiner Mutter. Ich hatte erwogen, sie zu besuchen, traute mich dann aber nicht. Denn da ich sie nur vom Hörensagen kannte (ich sollte sie erst neun Jahre später bei der Hochzeit ihrer Tochter Ortrun persönlich kennen lernen), wusste ich nicht, ob ich sie mit zwei verschwitzten, hungrigen Knaben überfallen konnte und war andererseits nicht sicher, ob meine Tante für diese akzeptabel war. Nachträglich erfuhr ich, dass wir sie ohnehin nicht angetroffen hätten, da sie damals im Krankenhaus lag.

Hinter Walsrode gerieten wir auf eine grauenhafte Straße. Das Pflaster bestand aus häufig kopfgroßen Wackermännern und schien noch aus der Zeit der Germanen, wenn nicht aus der Steinzeit zu stammen. Jedenfalls war es für Radfahrer ungenießbar. Zum Glück befand sich auf der linken Seite ein halbwegs ebener, sandiger Randstreifen, auf den wir kurzerhand hinüberwechselten. Dabei hielten wir uns für ziemlich kühn, weil wir dachten, das sei eigentlich verboten. Tatsächlich war es in dieser Situation aber erlaubt.

Am späten Nachmittag kauften wir Esswaren und Milch ein und hielten dann allmählich nach einer Zeltgelegenheit Ausschau. Ich hatte für heute kein festes Ziel gesteckt, denn es gab hier weit und breit kein Gewässer außer dem Flüsschen Luhe. Dieses Rinnsal hatte ich jedoch nicht ernsthaft einkalkuliert, weil ich nicht damit rechnete, dass wir es finden würden. Tatsächlich kam es dann auch so. Allerdings hatte ich nicht erwartet, dass es hier auch keine Wiesen, sondern nur Felder gab. Wir fuhren daher etwas ratlos immer weiter. Dabei holten wir drei Kollegen ein, die in derselben Klemme waren und sich uns anschlossen.

Nachdem wir so eine ganze Weile dahingerollt waren und keinerlei Zeltmöglichkeit entdeckt hatten, fragte Jörg in Bispingen einen alten Bauern auf der Straße um Rat. Der empfahl uns einen Schafstall, der ein Stück weiter an der Straße nach Behringen liegen und augenblicklich unbenutzt sein sollte. Jörg hatte nun wieder Oberwasser, aber ich war skeptisch, denn ich konnte mir unter einem Schafstall kein geeignetes Schlafquartier vorstellen.

Nach zehn Minuten sichteten wir etwa 150 m abseits der Straße ein Objekt, das unser Schafstall sein musste. Man sah fast nur ein mächtiges Strohdach, das behäbig unter ein paar einsamen Fichten lag, mit denen es eine schwarze Silhouette gegen die untergehende Sonne bildete. Es sah also recht romantisch aus, und Fred machte auch gleich eine Stimmungsaufnahme.

Nur eine von Panzern in die Heide gewühlte Schneise störte das Bild, zumal dies hier doch ein Naturschutzgebiet sein sollte. Andererseits bildete diese Schneise aber den einzigen mit Fahrrädern passierbaren Zugang durch Gestrüpp und Heidekraut zu dem Schafstall.

Unser Domizil wirkte auch aus der Nähe nicht übel. Wir öffneten das riesige Tor, um zu sehen, was wohl dahinter sei. Der Raum war aber tatsächlich leer, nur etwas Stroh lag herum. Nachdem wir uns davon überzeugt hatten, dass auch in der Umgebung kein Schaf zu sehen war, ließen wir uns beruhigt häuslich nieder.

Unser einziger Kummer war, dass wir vollständig auf dem Trockenen saßen. Es gab hier weder einen Bach noch eine Pumpe noch Nachbarhäuser, nicht mal eine Pfütze. Wir hatten nur ein Kochgeschirr voll Milch, die für einen Pudding gedacht war, und in den Feldflaschen noch etwas Wasser. Unsere Kollegen besaßen nicht einmal das. Damit sie wenigstens ihre Erbswurstsuppe kochen konnten, überließen wir ihnen unsere Wasservorräte bis auf einen Rest zum Zähneputzen. Als Gegenleistung stellten sie uns ihr Lagerfeuer zur Verfügung, auf dem wir dann den Pudding kochten. Er wurde infolge der starken Hitze ungewohnt schnell fertig, bekam allerdings auch eine kräftige Portion Ruß ab, was aber gar nicht übel schmeckte. Die Hygiene musste bis auf das Zähneputzen ausfallen. Das schale Wasser schmeckte hierbei noch intensiver als sonst nach Kaffee; wir hatten schon zu Hause mit allen Mitteln versucht, diesen Beigeschmack aus den Feldflaschen herauszukriegen, aber es war offenbar nichts dagegen zu machen.

Zum Schluss traten wir sorgfältig das Feuer aus, suchten unsere Siebensachen zusammen, verrammelten das Tor von innen und begaben uns in die strohgepolsterten Betten. Wir lagen weicher als sonst, wenn auch die Zeltplanen nicht völlig vor den piekenden Strohhalmen schützen konnten. Da wir diesmal zu sechst waren, verlief die abendliche Unterhaltung relativ lebhaft. Nach einer Weile zog Jörg sogar seinen „Maulhobel“ hervor und gab einige seiner Lieblingslieder wie den „Hamborger Veermaster“ zum Besten. Bald aber gewann das Schlafbedürfnis die Oberhand.

6. August. Zum Frühstück verzehrten wir den Rest des rußgeschwärzten Puddings vom letzten Abend und die üblichen Stullen. Dann standen wir vor dem Problem, unser Essgeschirr ohne Wasser zu reinigen. Vor allem der Kochtopf hatte es nötig, denn er war von außen stark verrußt. Wir konnten jedoch nicht mehr tun, als ihn notdürftig mit Heidekraut abzureiben.

Beim Packen war Fred endlich bereit, meine von ihm zu transportierende Zeltplane besser zu behandeln, denn inzwischen hatten sich die von mir vorausgesehenen Löcher eingestellt.

Unsere drei Kollegen trennten sich bald von uns, da sie in den Harz wollten, während unser Ziel Hamburg war.

Über unser Quartier in Hamburg, wo wir drei Tage bleiben wollten, waren wir uns allerdings zunächst noch nicht im Klaren. Wir hatten nämlich zwei Eisen im Feuer: Einmal Jantzens, meine ehemaligen Nachbarn in Nienstedten, und zum anderen Jörgs Patentante in Othmarschen. Ich war für Jantzens, da ich die Leute kannte und uns bei ihnen ja auch angemeldet hatte. Andererseits wusste ich aber nicht, ob sie uns überhaupt brauchen konnten, denn ich hatte ja, wie schon erwähnt, auf meine Anmeldung vor der Abreise keine Bestätigung mehr erhalten. Dies gab schließlich den Ausschlag zu Gunsten oder vielmehr zu Lasten von Jörgs Verwandten, die uns ausdrücklich eingeladen hatten.

Aber noch waren wir nicht am Ziel, sondern irgendwo auf freier Strecke, als plötzlich Freds Kettensschloss riss. Nun war ich gefordert, denn ich war für das Flickzeug verantwortlich. Leider hatte ich jedoch, da mir selber so eine Panne noch nie passiert war, an ein Kettenschloss nicht gedacht. Daher mussten wir Fred notgedrungen bis zum nächsten Dorf schieben. Als wir dort nach einem Fahrradgeschäft fragten, stellte sich heraus, dass es keins gab. Aber hier war Freds Hartnäckigkeit mal von Vorteil. Er stieg ab, marschierte entschlossen in die nächste Nebenstraße, tauchte erst nach einer ganzen Weile wieder auf und verschwand in einem Lädchen, das uns gleich zu Anfang durch das kitschige Porzellan im Schaufenster aufgefallen war. Als Fred aus dem Lädchen wieder herauskam, hielt er tatsächlich ein Kettenschloss in der Hand. Er klärte uns auf, der Inhaber des Geschäfts sei zugleich der Dorfschmied und führe als solcher auch Fahrrad Ersatzteile.

Normalerweise ist ein Kettenschloss im Handumdrehen eingebaut, aber wir brauchten zu dritt 20 Minuten. Einer allein hätte aller Dreisatzrechnung zum Trotz vermutlich nur die halbe Zeit benötigt. Es kann allerdings auch sein, dass für ein Kettenschloss aus einer Dorfschmiede andere Maßstäbe gelten. Zu guter Letzt waren sechs Hände ölverschmiert, und Fred fand wieder einen Anlass zum Meckern, weil ich mit solchen Händen nicht in meinem Gepäck nach einem Putztuch wühlen wollte. Zum Glück entdeckte ich jedoch in der Nähe einen Teich, an dem wir uns waschen konnten.

Das Wetter war heute zum ersten Mal etwas trübe. Gegen Mittag begann es sogar leicht zu regnen, so dass wir vorübergehend in einem Schuppen am Straßenrand Schutz suchen mussten. Bei dieser Gelegenheit nahmen wir unser Mittagsmahl ein, das im wesentlichen aus sauren, wurmstichigen Äpfeln bestand, einem typischen Produkt von Jörgs Kaufgewohnheiten. Allerdings war es durchaus logisch, in diese Mahlzeit nicht mehr viel zu investieren, da wir ja abends bei unseren Gastgebern zu essen gedachten.

Als wir das Schild Freie und Hansestadt Hamburg passierten, glaubten wir, nun könne es nicht mehr weit sein. Das war aber ein Irrtum. Wir gerieten nämlich mangels eines Stadtplans in verschiedene Stadtteile, in die wir überhaupt nicht wollten, und mussten immer wieder nach dem Weg fragen. Zudem konnten wir wegen der holprigen Straßen oft nur langsam fahren. Zeitweise wurden wir so durchgeschüttelt, dass ich richtig Mitleid mit meinem Fahrrad hatte und ständig auf einen Gabelbruch oder wenigstens eine Reifenpanne gefasst war. Den Verkehr hingegen fanden wir nicht so schlimm wie erwartet.

Irgendwo hielt uns ein Kollege mit Freundin an, zeigte auf unser Gepäck und fragte: “Tent?“ Wir errieten, dass die beiden aus Dänemark kamen, einen Zeltplatz suchten und kein Wort Deutsch sprachen. Jörg kratzte sich am Kopf und seine Englischkenntnisse zusammen und machte den Kollegen schließlich klar, dass wir hier nicht zelten würden und folglich über Zeltplätze nicht Bescheid wüssten. Sie sollten es aber mal an der Elbe probieren. Im übrigen beglückwünschten wir uns, dass wir hier mitten in einer Großstadt nicht auch noch einen Zeltplatz suchen mussten.

Endlich kamen wir leicht angeschlagen in Othmarschen an und wurden von Jörgs Tante Vera sehr nett aufgenommen. Vor allem aber genossen wir die Annehmlichkeiten eines bürgerlichen Heims: Wir wuschen uns in der Waschküche endlich mal wieder gründlich von oben bis unten, aßen uns satt und stiegen früh in die weichen Betten.

III. Hamburg

7. bis 9. August. Wir hatten, wie gesagt, vor, in Hamburg drei volle Tage zu bleiben. Gemessen an unserer bisherigen Praxis, nur Kilometer zu fressen und überall durchzufahren, war das eine ganze Menge. Außerdem hatten wir den normalen Fahrensleuten voraus, dass wir nicht auf einem Zeltplatz unsere Sachen hüten mussten oder durch die Hausordnung einer Jugendherberge eingeengt wurden, ferner, dass wir gut zu essen hatten und ungestört schlafen konnten. Andererseits waren uns durch relative Geldknappheit, kurze Leder Hosen und typisch jungenhafte Interessen enge Grenzen gezogen, die z.B. Konzerte, Theater und Reeperbahn ausschlossen. Daher konnte ein repräsentatives Weltstadterlebnis, das wir aber auch nicht suchten, bei der Unternehmung natürlich nicht herauskommen.

Für den ersten Tag hatten wir uns eine Stadtbesichtigung vorgenommen. Wir fuhren mit der Bahn von der Sternschanze zu den Landungsbrücken, ließen uns aber, bevor wir dort ausstiegen, noch einmal über die gesamte Ringstrecke fahren. Dies hatten unsere Gastgeber wärmstens empfohlen, aber es lohnte nicht, da man aus der U-Bahn nicht viel sieht. Dafür schwitzte ich etwas aus Sorge, wir würden als Schwarzfahrer entdeckt, aber es wurde nicht kontrolliert.

In der Stadt liefen wir stundenlang herum, besichtigten die Alster, Planten un Blomen, den Elbtunnel und das Bismarckdenkmal, machten eine Hafenrundfahrt und waren dann für diesen Tag hinreichend bedient. Ich konnte mich auch nicht mehr dazu aufraffen, Jantzens zu besuchen, was ich mir eigentlich für den Abend vorgenommen hatte.

Am nächsten Morgen fuhren wir mit den Rädern nach Blankenese, legten uns am Elb- ufer in den Sand und sahen den Segelschiffen und Ozeandampfern nach, bis uns Regen zum Aufbruch zwang. Auf dem Rückweg konnte ich mich zum ersten Mal mit Flickzeug nützlich machen, da Jörg eine Reifenpanne bekam.

Im Laufe des Tages regnete es sich fest, so dass wir zu Hause bleiben mussten. Aus dem Besuch bei Jantzens wurde infolgedessen wieder nichts. Ein Umzug dorthin stand gar nicht erst zur Diskussion, da wir bei Tante Vera bestens versorgt waren und das ursprünglich erwogene Zelten in Jantzens Garten bei dem schlechten Wetter keine Alternative war. Durch die erzwungene Muße fand ich Zeit, eine ausführliche Postkarte an meine Eltern zu schreiben. Unter anderem berichtete ich, dass wir auf der Fahrt jeder 10 DM und in Hamburg 2,50 DM ausgegeben hätten.

Am dritten und letzten Tag fuhren wir zu Hagenbecks Tierpark nach Stellingen. Dort gefiel es uns sehr gut. Fred verschoss sogar einen ganzen Film. Als er jedoch später die Fotos bekam, war, er ziemlich enttäuscht, da sie alle nach Zoo aussahen; an Ort und Stelle war dieser Eindruck längst nicht so deutlich gewesen.

Der Rückweg von Stellingen führte über Nienstedten, wo Jantzens wohnten. Wir nutzten die letzte Gelegenheit für einen Anstandsbesuch. Jantzens empfingen uns mit großer Erleichterung, als wären wir wochenlang verschollen gewesen. Als jedoch herauskam, dass wir schon seit drei Tagen in Hamburg waren, wurden sie etwas ärgerlich. Sie sagten, sie hätten fest mit uns gerechnet und sich auf uns eingerichtet. Man hielt mir vor, ich hätte doch wenigstens mal anrufen können. An diese Möglichkeit hatte ich nun nicht im Entferntesten gedacht, aber ich musste zugeben, dass der Vorwurf berechtigt war.

Na, Jantzens beruhigten sich bald wieder. Dafür musste ich feststellen, dass meine Eltern sich anscheinend noch mehr aufgeregt hatten. Mein Vater hatte mir nämlich einen Brief hierher geschrieben, der voller Vorwürfe war, ich ließe nichts von mir hören. Das fand ich nun nicht berechtigt, denn ich hatte schon unterwegs zwei Karten geschrieben und in Brackwede eingeworfen, eine weitere heute morgen in Hamburg. Mehr konnte man kaum verlangen. Es kam hinzu, dass meine Eltern inzwischen zur Kur nach Bad Wörishofen gefahren waren. Sie hatten mir zwar Postkarten mit fertiger Adressierung mitgegeben, aber nicht genau gesagt, wann sie fahren würden. Die Telefonnummer des Kurheims hatten sie mir auch nicht genannt. Im übrigen war das Telefon damals nur etwas für dringende Fälle, und ein solcher lag nicht vor. Solange man nichts von oder über uns hörte, bestand nach meiner Meinung kein Grund zur Besorgnis. So sahen das offenbar auch Freds und Jörgs Eltern, denn die hatten bisher nichts von sich hören lassen.

Kaum hatte ich mich von dem väterlichen Brief erholt, erklärten Jantzens, ich müsse mal eben bei Rumbergs “guten Tag sagen“. Rumbergs wohnten nebenan in unserem alten Haus, in dem ich die ersten zweieinhalb Jahre meines Lebens verbracht hatte. Ich wollte nicht, aber schließlich schob man mich mit sanfter Gewalt rüber. Ob Rumbergs sich wirklich darüber freuten, weiß ich nicht. Sie schienen in mir mehr den Sohn des Hauseigentümers zu sehen, denn sie führten mich durch die Räume, als wollten sie zeigen, was für sorgsame Mieter sie seien, und machten mich auf den reparaturbedürftigen Gartenzaun aufmerksam, für den mein Vater zuständig war. Mein Interesse war allerdings mehr darauf gerichtet, irgend etwas wieder zu erkennen. Das Haus war mir jedoch vollkommen fremd. Rumbergs haben es übrigens 20 Jahre später gekauft..

Nachdem ich noch ein paar „Sprüche“ gemacht hatte, zog ich mich wieder zu Jantzens zurück. Dort verbrachten wir noch einen netten Abend. Als wir uns verabschiedeten, erinnerte sich Frau Jantzen an die Vorräte, die sie eigentlich für unseren Besuch besorgt hatte, und gab uns ein Paket mit Würsten und Käse mit. Darüber freuten wir uns natürlich sehr.

IV. Von Hamburg nach Sprengerhof

10. August. Von Hamburg nach Kiel boten sich zwei Routen an: Die kürzeste führte über Neumünster, war aber vermutlich langweilig. Landschaftlich schöner war zweifellos die Strecke über Lübeck und die Holsteinische Schweiz, aber die schien uns für die zwei Tage, die wir bis zum Endziel Sprengerhof eingeplant hatten, zu weit. Darum wählten wir einen Mittelweg mit dem Tagesziel Bad Segeberg. Dort gab es auch einen See und damit einen potentiellen Zeltplatz.

Leider war der Weg dorthin von Othmarschen aus nur schwer zu finden. Außerdem spielte uns auch wieder eine Umleitung übel mit. Jedenfalls befanden wir uns plötzlich doch auf dem Weg nach Lübeck. Erst in Bargteheide schafften wir den Absprung nach Norden. Auf diese Weise brauchten wir für die laut Karte 55 km tatsächlich 77 km.

Als wir endlich auf der richtigen Strecke waren, bekam Jörg wieder eine Panne am hinteren Reifen, den wir gerade erst geflickt hatten. Dummerweise war es nicht nur derselbe Reifen, sondern auch noch dasselbe Loch. Der Flicken war durchgescheuert, weil an dieser Stelle auch der Mantel ein Loch hatte. Aber Jörg wusste sich zu helfen. Er klebte auf den alten Flicken einfach einen neuen und unterlegte das Loch im Mantel mit einem Stück Leder, das Fred von seinem Gürtel opferte.

Kurz hinter Bad Segeberg bogen wir in einen Weg ein, an dem unser See liegen musste. Der Weg war schlecht, zu schlecht für Jörgs angeknacksten Reifen. Schon nach 100 m pfiff er wieder aus dem letzten Loch. Da wir jedoch dachten, es sei nicht mehr weit, hielten wir uns gar nicht erst mit Flicken auf, sondern stiegen ab und schoben. Der See musste linkerhand liegen, war jedoch nicht auszumachen, da der Weg von dichtem Gebüsch gesäumt war. Endlich zweigte ein Weg nach links ab, aber es war ein Privatweg. “Pech“, dachten wir und schoben weiter. Aber der nächste Weg war wieder privat, und der übernächste ebenfalls. Wir wurden allmählich unruhig, bis dann doch noch ein Weg kam, den man offenbar zu sperren vergessen hatte.

Das war ein Segen, denn dieser Weg führte uns zu einer idyllisch gelegenen Wiese direkt am Wasser, einem idealen Platz zum Zelten. Obendrein hatten wir dieses Paradies ganz für uns alleine. Das einzige Anzeichen von Zivilisation, das wir entdecken konnten, war ein einsames Zelt weit draußen am anderen Ufer. Diese Abgeschiedenheit hatte nicht nur ihren besonderen Reiz, wir hätten auch gar nichts anderes gebrauchen können. Bisher jedenfalls waren wir mit den täglichen Notwendigkeiten immer so ausgefüllt gewesen, dass wir nicht mal zum Skatspielen gekommen waren.

Heute ließen wir uns die Gelegenheit nicht entgehen, in dem klaren und angenehm temperierten Wasser ausgiebig zu baden. Dann bauten wir die Zelte auf, flickten Jörgs Reifen und kochten das Essen, was wie üblich ziemlich lange dauerte. Als wir gegessen hatten, war es fast schon dunkel. Damit war der Tag zu Ende, denn ohne Licht konnten wir nichts machen. Allerdings hatten wir Taschenlampen, aber die hüteten wir sorgsam. Wenn es mal nicht ohne Licht ging, gab es meistens bald Unfrieden, weil der betroffene Lampenbesitzer befürchtete, seine Batterie werde ungebührlich lange beansprucht.

11. August. Da wir die Erfahrung gemacht hatten, dass Nebenstraßen oft in schlechtem Zustand waren und man daher dort schlecht voran kam, und da wir uns auf solchen Straßen auch schon wiederholt verfahren hatten, änderten wir unsere Planung und fuhren von Bad Segeberg nun doch über Neumünster.

Schon nach wenigen Kilometern bekam Jörg wieder eine Panne. Es war die vierte, und wieder dasselbe Loch. Jörg klebte noch einmal einen neuen Flicken und noch einmal ein Stück von Freds Ledergürtel drauf. Dann hatten wir tatsächlich eine ganze Weile Ruhe. Aber am späten Nachmittag schlug das Schicksal zum fünften Mal zu. Diesmal sah selbst der sonst so optimistische Jörg ein, dass es so nicht weiter gehen konnte. Dummerweise befanden wir uns hier auch noch auf freier Strecke, der letzte Ort lag viele Kilometer hinter uns und der nächste war noch nicht in Sicht. Wenn wir einen neuen Reifen haben wollten, musste sich also jemand mit dem Rad auf den Weg machen. Das war an sich natürlich Jörgs Sache, aber dessen Rad war ja nun kaputt, und Fred und ich liehen unseres nicht gerne aus. Fred erklärte sich daher bereit, selber zu fahren, wobei er die Richtung wählte, in die wir sowieso mussten.

Während Fred unseren Blicken entschwand, nahm Jörg sich den Schlauch vor. Der Befund war folgender: An der kritischen Stelle klebten drei Flicken übereinander, und der oberste war auch wieder durchgeschlissen. Erst wollten wir einfach einen weiteren drauf kleben, aber dann schien uns das doch zu riskant. Daher entschlossen wir uns, erst mal den ganzen Knubbel herauszuschneiden. Das Ergebnis war ein Loch von der Größe einer Streichholzschachtel. Ich schnitt einen Flicken zurecht, der beinahe meinen gesamten Restvorrat ausmachte, und sagte skeptisch: “Jetzt bin ich aber mal gespannt.“ Aber Jörg erklärte mit fachmännischem Blick: “Och, das kriegen wir schon hin. Ich muss den Flicken nur v o n i n n e n auf das Loch setzten, damit er nicht im Schlauch festklebt.“ Mit diesen Worten nahm er den riesigen Flicken, und versuchte, ihn falsch herum durch das Loch in den Schlauch zu praktizieren. Das konnte natürlich nicht gut gehen. Ehe Jörg es sich versah, pappte der Lappen fest, legte sich in Falten und war hin. “’Dammt!“ sagte Jörg fassungslos, „jetzt brauchen wir auch noch einen neuen Schlauch!“

Ich lachte, weil ich die Lage allmählich komisch fand. Aber was nun? Sollte ich Jörg mit meinem Rad auf Schlauchsuche gehen lassen? Wie schon erwähnt, war ich mit meinem Rad etwas eigen. Außerdem hatte ich wenig Lust, in so einer verfahrenen Situation untätig und allein, Fred war noch nicht zurück, am Straßenrand warten zu müssen. Daher entschloss ich mich, selbst zu fahren, baute mein Gepäck ab und machte mich in die gleiche Richtung auf wie Fred.

Nachdem ich eine Weile gefahren war, ohne in bewohnte Gegenden zu kommen, traf ich schließlich auf eine nach rechts abzweigende Nebenstraße mit Hinweisschild auf eine Ortschaft. Da geradeaus vorerst nichts zu erwarten war, setzte ich meine Hoffnungen auf dieses Nest, erreichte es nach wenigen Minuten und fand dort auch tatsächlich ein Fahrradgeschäft, in dem ich das Gewünschte erhielt.

Bei meiner Rückkehr erwartete ich, Fred und Jörg ungeduldig auf der Lauer liegen zu sehen, fand aber letzteren immer noch allein vor. Wir fragten uns, was mit Fred passiert sein mochte, und wurden allmählich unruhig. Offensichtlich war er nicht in die Nebenstraße abgebogen, sondern geradeaus weitergefahren, aber auch da hätte er doch mal auf eine Ortschaft stoßen müssen. Ich erwog schon, noch einmal loszufahren und Fred zu suchen, aber dann tauchte er doch wieder auf, etwas außer Puste und mit leeren Händen.

“Hast Du etwa nichts gekriegt?“ fragten wir entgeistert. “Nein“ war die lakonische Antwort. “Na, das ist ja reizend!“ sagte ich. Dann jedoch fiel mein Blick auf Freds verdächtig aufgebauschte “Lumberjack“, und zur allgemeinen Freude kam ein Reifen zum Vorschein. Auf die Frage, wo er eigentlich so lange geblieben sei, erklärte Fred, er habe fast bis Kiel fahren müssen. Er war so stolz auf seine Gewaltleistung, dass ihn selbst die Erkenntnis, dass sie gar nicht nötig gewesen wäre, nicht erschüttern konnte.

Bis Jörg die neue Bereifung aufgezogen, das Hinterrad montiert und das Gepäck wieder aufgeschnallt hatte, war es ziemlich spät geworden. Daher gerieten wir schon in Kiel-Holtenau in die Dämmerung. Das störte uns indessen vorerst wenig, denn die Straße war gut und unsere Radbeleuchtung, die wir bisher noch nicht benötigt hatten, funktionierte wider Erwarten bestens.

So kamen wir glatt bis zu dem Dorf Sprenge. Dann wussten wir allerdings nicht weiter. Der Sprengerhof musste hier in der Nähe sein, aber einzelne Höfe waren auf meiner Karte natürlich nicht eingezeichnet. Daher fragten wir einige „Halbstarke“, die vor einer Dorfkneipe herumstanden, nach dem Weg. Die Auskunft klang verdächtig munter, aber eine bessere hatten wir nicht.

Daher bogen wir weisungsgemäß in einen regendurchweichten Ackerweg ein. Inzwischen war es stockfinster geworden und nicht einmal ein Stern zu sehen. Schließlich machten wir aber vor uns in einer Mulde ein schwaches Licht aus, dann war ein großes Gebäude zu erkennen. Ob es das wohl war? Wir arbeiteten uns durch Matsch und Pfützen heran und waren tatsächlich am Ziel.

Man begrüßte uns herzlich und freute sich, dass wir es geschafft hatten. Nachdem wir das Wichtigste erzählt und eine große Schüssel rote Grütze mit Milch vertilgt hatten, meinte die Hausfrau, jetzt müssten wir erst mal schlafen. Darauf führte uns der Hausherr über den Hof in ein anscheinend leeres Stallgebäude, das durch eine mickrige Glühlampe schwach erleuchtet wurde, an einem tropfenden Wasserhahn vorbei zu einer schmalen Leiter, ließ uns hinaufklettern und sagte uns gute Nacht. Wir befanden uns auf einem Dachboden, auf dem Ballen von gepresstem Stroh gestapelt waren, und fühlten uns gleich zu Hause. Nachdem wir aus Stroh und Zeltplanen Betten gebaut hatten, wuschen wir uns an dem erwähnten tropfenden Wasserhahn und waren dann bald eingeschlafen.

V. Sprengerhof

12. August. Am frühen Morgen rissen uns das Scheppern von Milchkannen und dröhnendes Muhen aus dem Schlaf. Offenbar war unten doch mehr los, als wir gestern Abend im Dunkeln bemerkt hatten. Darauf deuteten auch die zahlreichen Fliegen hin, die wohl dickfelligere Opfer als uns gewohnt waren, denn sie reagierten kaum, wenn wir um uns schlugen. Infolgedessen konnte ich etliche erlegen, was aber bei der Menge gar nichts ausmachte. Da uns außerdem von unten harte Strohhalme zwickten, wurde es uns schließlich zu ungemütlich, so dass wir aufstanden. Wir wuschen uns, diesmal etwas gründlicher, und verzehrten dann auf den Betten unseren restlichen Proviant. Dabei machten wir mit einer weiteren Tücke dieses scheinbar so idyllischen Lagers Bekanntschaft: Man musste ständig aufpassen, dass einem nichts ins Stroh fiel, denn dort fand man kaum etwas wieder. Wir erwogen darum schon, hier auszuziehen.

Zunächst galt es aber, sich die Umgebung anzusehen. Bei dem folgenden Rundgang war ich etwas enttäuscht. Entweder hatte Jörg mit dem „Rittergut“ angegeben, oder meine Vorstellung von einem solchen war falsch. Der Sprengerhof war nämlich im Grunde nichts anderes als ein großer landwirtschaftlicher Betrieb. Allerdings gab er auch wiederum mehr her, als ich von einem solchen erwartet hatte. Besonders beeindruckte mich die elektrische Melkmaschine, die in unserem Kuhstall gerade installiert wurde. Das Gut hatte 85 Milchkühe. Von einer solchen Einrichtung hatte ich noch nie gehört, und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie so etwas funktionieren sollte.

Das einzige, was ungefähr nach Rittergut in meinem Sinne aussah, war die breite Fassade des Wohngebäudes mit ihrem Säulenportal. Das wirkte schon herrschaftlich, wenn auch offensichtlich eine Renovierung überfällig war.

Nachdem wir uns alles angesehen hatten, wollten wir mal eben ein Bad in der Ostsee nehmen. Jörg hatte erzählt, es sei bis zum Strand gar nicht weit. Unser Gastgeber bestätigte das. Aber es zeigte sich wieder einmal, dass Jörgs Optimismus und die Auskünfte von Einheimischen mit Vorsicht zu genießen waren. Tatsächlich war es nämlich eine ganz schöne Strecke, und wir wären sogar noch viel weiter gefahren, wenn wir nicht nach einiger Zeit dahinter gekommen wären, dass der Weg am Ende gar nicht zum Strand führte, sondern parallel dazu verlief. Nach so langer Fahrt umzukehren, ohne das Meer erreicht zu haben, kam natürlich nicht in Frage. Daher schlugen wir uns mitsamt den Rädern einfach seitlich in die Büsche. Beinahe wären wir aber doch noch gescheitert, denn nachdem wir uns an Feldrainen entlang über mehrere Hecken und Zäune vorgearbeitet hatten, landeten wir acht bis zehn Meter oberhalb des Strandes an der Kante eines Steilufers.

Irgendwie kamen wir schließlich hinunter, aber meine Freude hielt sich in Grenzen. Ich kannte nämlich die See nur von Timmendorfer Strand und von der Insel Juist, auf der ich erst im vorletzten Sommer gewesen war, und hatte natürlich erwartet, es würde hier auch so aussehen. Es sah aber ganz anders aus. Der Strand war schmal und steinig, der Sand grau. Wo ich Dünen erwartet hatte, gab es nur das von Wind und Wellen angefressene Steilufer, und anstelle von Strandhafer wuchs hier gewöhnliches Unkraut. Das Meer schließlich dachte gar nicht daran, uns mit einer hübschen Brandung zu imponieren, sondern zeigte sich fast spiegelglatt und leblos. Jedenfalls konnte man aber baden, und es gab keinen Touristenrummel, ja, es war überhaupt weit und breit kein Mensch zu sehen.

Ich prüfte das Wasser mit dem großen Zeh und fand es ziemlich kalt. Daher war ich nicht traurig, als Jörg plötzlich verkündete, wir müssten in spätestens fünf Minuten wieder fahren, denn Onkel Otto, so nannte Jörg unseren Gastgeber, und so nannten wir diesen auch bereits unter uns, Onkel Otto also lege Wert darauf, dass wir pünktlich um ein Uhr zum Mittagsessen erschienen. Dennoch tauchten wir wenigstens rasch einmal unter.

Auf dem Rückweg mussten wir wieder das Steilufer überwinden. Jörg und ich wählten einen kleinen Umweg und kamen dadurch ganz gut hinauf. Fred aber wollte wieder mal mit dem Kopf durch die Wand und hatte den Ehrgeiz, es auf dem kürzesten Wege zu schaffen. Vielleicht wäre ihm das auch gelungen, aber nicht mit dem Fahrrad. Er kam nur ein kleines Stück hoch, mühte sich dann eine Weile vergeblich, verlor schließlich den Halt und purzelte samt Fahrrad wieder hinunter.

Jörg und ich grinsten schadenfroh auf ihn hinab. Das war aber wohl nicht ganz das Richtige, denn nun griff Fred wutbebend nach dem nächsten Kieselstein und warf ihn zu uns hinauf. Ehe ich wusste, wie mir geschah, knallte mir der Stein ans Bein. Vor Überraschung brachte ich nur ein empörtes “Äh!“ heraus. Mehr hätte ich auch nicht tun können, denn Fred war ja immer noch unten. Als er endlich nun auch auf dem Umweg oben ankam, war meine Wut schon etwas verflogen. Ich war nur noch beleidigt und fuhr schweigend hinter den beiden anderen her. Fred seinerseits noch ganz beleidigte Unschuld brauchte sich daher nur einen milden Verweis von Jörg anzuhören. Dann sagte keiner mehr was. Als wir zu Hause ankamen, war die Sache vergessen.

Bei Tisch fragte uns Onkel Otto, ob wir nicht auf dem Feld etwas helfen wollten, wir bekämen auch 30 Pfennig pro Stunde. Nun war dieser Lohn selbst 1952 und selbst für Schüler nicht gerade überwältigend, aber als Gäste mussten wir schon freudig zustimmen, was offenbar auch erwartet wurde. Im übrigen hatten wir gar nichts dagegen. Da das Strandleben nicht so attraktiv war wie erwartet, konnten uns andere Beschäftigungsmöglichkeiten nur recht sein.

Die Arbeit fing gleich nach dem Essen an, und zwar mussten wir im Garten Kartoffeln ausgraben. Dann wurden wir auf ein Feld geschickt, wo wir Garben zum Trocknen aufstellen sollten. Das war gar nicht so einfach, zumal der Mähbinder häufig versagt hatte, so dass viele Garben mit Strohalmen nachgebunden werden mussten. Es war aber auch eine recht stumpfsinnige Arbeit, und die stechende Sonne trug ebenfalls nicht zur Begeisterung bei. So kam Fred auf die Idee, sich durch die Jagd auf eine Maus Abwechslung zu verschaffen. Er ließ das aber bald wieder sein, nachdem ihn das Opfer kräftig in den Finger gebissen hatte. Nach zwei Stunden beendete ein Gewitter den Einsatz und brachte willkommene Abkühlung. Wir überstanden den Schauer leidlich trocken unter einem Garbenbündel.

13. bis 21.August. Nach der zweiten Nacht hatten wir genug von der Scheune und bauten auf einer nahe gelegenen Wiese unsere Zelte auf. Für das Gepäck stellte uns Onkel Otto eine verschließbare Kammer in einem Schuppen zur Verfügung.

Unser Tageslauf begann in der Regel ziemlich spät. Das Frühstück, das im Gegensatz zum Mittag- und Abendessen unsere eigene Angelegenheit blieb, nahmen wir in dem „großen Zelt“ ein. Dort waren wir dennoch ziemlich beengt und auch vor Wespen nicht sicher, die unsere Marmelade offenbar unwiderstehlich fanden. Vielleicht hätten wir es anderswo, etwa in der Küche, bequemer haben können, aber Fred wollte nicht. Er hatte es lieber spartanisch-romantisch, wie auf der Fahrt. Der einzige Luxus, den wir uns leisteten, war eine große Kanne heiße Milch, die wir uns aus der Küche holen durften. Dabei mochte ich heiße Milch eigentlich überhaupt nicht und nahm sie nur, weil nichts anderes da war, und sie kostete ja auch nichts. Ohnehin hatte ich mit dem Trinken schon genug Ärger. Ich besaß nämlich nur einen Patent-Reisebecher, der aus zusammenschiebbaren Aluminiumringen bestand und nicht nur leckte, sondern auch noch so klein war, dass er nach jedem Schluck neu gefüllt werden musste. Dies forderte verständlicherweise nicht nur Fred, sondern sogar auch Jörg des öfteren zu Unmutsäußerungen heraus.

Mittags und abends speisten wir wesentlich kultivierter im Kreise der Familie und der Gäste. Letztere traten häufig und zahlreich auf und waren meist von Adel. Einmal, als wir in einen besonders großen Trubel platzten, reichte mir ein Herr die Hand und sagte: “Würfel.“ “Nanu!“ dachte ich, “was ist das denn für eine komische Redensart?“ und grübelte, welche Bedeutung das Stichwort “Würfel“ in dieser Situation wohl haben mochte. Schließlich kam mir die Erleuchtung: Der Mann hatte sich offenbar nur vorgestellt.

Das Essen war an sich gut, aber nicht besonders abwechslungsreich. Es gab nämlich jeden Mittag Schinken und jeden Abend als Nachtisch saure Milch oder rote Grütze.

Von den Menschen, die auf dem Sprengerhof lebten, verdient Onkel Otto besondere Erwähnung. Er war eine kraftvolle, imponierende Erscheinung. Man traf ihn immer dort, wo er gebraucht wurde. Mit seinen Leuten unterhielt er sich in einem herrlichen Platt, von dem wir kein Wort verstanden. Sein Steckenpferd war das Reiten. Es hieß, er habe schon manches Turnier gewonnen. An einem Sonntagmorgen ließ er auf einer Wiese ein paar Hindernisse aufbauen und trainierte.

Die Hausherrin war eine nette Frau, genauer gesagt eine Dame, die in dieser derben, patriarchalisch geprägten Umgebung etwas verloren wirkte und anscheinend auch nicht viel zu sagen hatte. Dies war ihrer ebenfalls auf dem Gut lebenden Mutter gar nicht recht, wie sie mir erzählte, als sie mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderte. Dabei merkte sie zu spät, dass ich erst fünfzehn war. Als sie das hörte, war sie ganz verdattert und sagte, sie habe mich für achtzehn gehalten.

Die beiden Söhne des Hauses schlugen dem Vater nach. Sie waren richtige Lausejungen. Obwohl der ältere erst zwölf war, rauchten beide, solange Onkel Otto außer Sicht war, wie die Schlote.

Schließlich wohnten während der Ferien noch zwei etwa zwölf bis dreizehn Jahre alte Jungen als Hausgäste auf dem Gut. Beide waren adlig, aber das fiel nicht weiter auf. Jesko, der aus Schweden kam, sorgte durch sein drolliges Deutsch oft für Heiterkeit.

Sofern wir uns nicht auf dem Feld nützlich machten, trieben wir zusammen mit den anderen Jungen allerhand Späße. Am liebsten spielten wir in der strohgepolsterten Scheune Fangen. Auch Tischtennis war beliebt, obwohl wir es mit Butterbrotsbrettchen spielen mussten. Dann wieder maßen wir unsere Kräfte beim Stemmen einer schweren Eisenkette, übten Hochsprung an den Hecken des Vorgartens oder taten einfach gar nichts.

Nur zweimal machten Fred, Jörg und ich uns selbständig, um an den Strand zu fahren. Beim ersten Mal hatten wir wieder Pech: Wir gerieten in einen Schwarm winziger Fliegen, die sich in solchen Mengen auf uns niederließen, dass wir beinahe schwarz aussahen. Sie krochen sogar in die Haare und unter das Hemd und juckten dabei scheußlich. Wir stürzten uns förmlich ins Wasser, schlüpften wild um uns schlagend wieder in unsere Sachen und suchten dann fluchtartig das Weite.

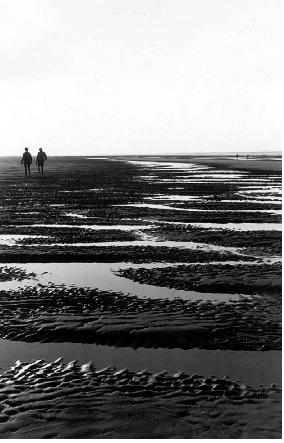

Beim zweiten Mal machten wir einen größeren Ausflug zu dem Seebad Strande. Dort kauften wir ein Glas billige Marmelade. Sonst mussten wir für Einkäufe extra nach Dänischenhagen fahren, etwa 25 Fahrradminuten entfernt. In Strande hielten wir uns nicht lange auf, da es da nicht viel zu sehen gab, und fuhren weiter den Strand entlang, und zwar direkt am Wasser, wo der Sand feucht und fest ist. Unterwegs badeten wir an einer einsamen Stelle. Dort machte ich mein erstes Urlaubsfoto, einen Schnappschuss von Fred, wie er, vor Kälte zitternd, mit aufgekrempelten Hosenbeinen im Wasser stand und durch den Sucher seines Fotoapparats den Strand fixierte. Fotografen sind manchmal interessanter als ihre Objekte.

Dass ich so wenig fotografierte, lag außer an Geiz auch am Wetter. Mit meiner simplen Box, die nur eine Verschlusszeit von 1/25 Sek. und zwei Blenden hatte, brauchte ich grundsätzlich Sonne, und die machte sich rar.

Nachträglich erscheint es mir, dass unsere Arbeitseinsätze lohnender waren als unsere Freizeitbeschäftigungen.

Am aufregendsten war das „Reuterschleppen“, weil das mit Pferden ging, deren Beherrschung ich mir ebenso wenig zugetraut hätte wie die eines Lastautos. Die „Reuter“ waren große, von Pferden gezogen Schlitten. Mit Hilfe dieser Schlitten sollte Bohnenstroh eingebracht werden, das man nach der Ernte auf dem Feld hatte trocknen lassen. Wozu das Stroh noch gebraucht wurde, weiß ich nicht, vielleicht als Futter.

Das Unternehmen begann damit, dass man uns im Stall die Pferde zuteilte. Ich bekam einen Gaul namens Johnny. Man erklärte mir, dass er auf „Hüh!“ und „Brrr!“ reagiere, drückte mir die Leine in die Hand und überließ mich meinem Schicksal. Ich rief also: „Hüh!“, und siehe da, der Gaul setzte sich in Bewegung und folgte mir unauffällig. Er erwies sich als ausgesprochen gutmütig und war höchstens ein bisschen zu phlegmatisch, aber das war mir lieber als umgekehrt.

Auf dem Feld brachte ich Johnny ohne Schwierigkeiten wieder zum Stehen. Ein Reuter wurde angehängt und im Handumdrehen mit einem riesigen Berg Bohnenstroh beladen. Dann ging es hinter Fred und Jörg her, die schon mit ihrer ersten Fuhre unterwegs waren. Der Transport war nicht ganz einfach. Wir mussten die schwankenden Strohhaufen entlang den noch nicht verladenen Reihen, um eine Zaunecke herum und dann schräg über ein größeres, leicht ansteigendes Feld dirigieren. Dabei blieben immer wieder Teile der Ladung auf der Strecke. Jörg lud sogar einmal an der Zaunecke den gesamten Haufen ab und schuf dadurch ein weiteres Hindernis, durch das die Zaunecke noch unangenehmer wurde. Ich kam verhältnismäßig gut zurecht. Mir passierte lediglich das Missgeschick, von Johnny auf den Fuß getreten zu werden, woraufhin ich für den Rest des Tages etwas humpelte.

Bei Einbruch der Dunkelheit war das Stroh am Rande des Feldes zu mehreren mächtigen Hügeln aufgetürmt, in denen es überwintern sollte. Ich fand den Anblick nach fünf Stunden Arbeit ausgesprochen befriedigend.

An den folgenden Tagen wurde gedroschen. Von morgens bis abends knatterte der Traktor, der die Dreschmaschine, ein gigantisches Monstrum, antrieb. Garbe auf Garbe glitt das Förderband hinauf und verschwand prasselnd im Maul des Ungetüms. Am anderen Ende wurden Quader aus gepresstem Stroh ausgestoßen, die gleich in der Scheune verschwanden. An einer Seite rieselte das Korn in einen Sack. Wenn der Sack voll war, musste er auf den Trockenboden getragen und dort ausgeleert werden. Zu Anfang langte ich frohen Mutes auch mal nach einem Sack, würgte ihn mir auf den Buckel und wollte damit los. Ich kam aber, heftig schwankend, nur drei Schritt weit, dann plumpste der Sack endgültig zu Boden. Seitdem beschränkte ich mich auf Handlangerdienste.

Beim Dreschen entstand eine Menge Staub, der mir in die empfindliche Nase stieg und einen regelrechten Schnupfen verursachte. In Ermanglung spezieller Medikamente versuchte ich, ihn mit Hustenbonbons zu bekämpfen, was aber wenig nützte.

Eine ideale Mischung aus Arbeit und Spaß war das Ferkelfangen. Die Ferkel waren bisher frei auf dem Hof herumgelaufen und sollten nun, um ordentliche Schweine zu werden, in den Stall. Zu diesem Zweck jagten wir sie unter großem Hallo kreuz und quer über den Hof. Wenn wir eins in die Enge getrieben hatten, stürzten wir uns drauf und stopften es in einen Sack. Das war nicht einfach, denn die Ferkel zappelten und quiekten, als ob sie schon am Spieß steckten. Ging in einen Sack nichts mehr rein, warf man ihn auf die Schulter und balancierte ihn mühsam, denn drinnen war es immer noch sehr lebendig, in den Stall, wo man ihn wieder ausschüttete. Ein Knecht nahm den Inhalt in Empfang und verteilte ihn auf verschiedene Boxen. Meine Ausbeute war verhältnismäßig bescheiden, da ich Hemmungen hatte, die Ferkel so rabiat zu packen, wie es nötig gewesen wäre.

Bei so viel Abwechslung kam uns die Zeit auf dem Sprengerhof erheblich länger vor als die zehn Tage, die es tatsächlich nur waren. Aber schließlich ging sie doch zu Ende.

Am letzten Abend begaben wir uns zu Onkel Otto und legten ihm unsere „Lohnzettel“ vor. Heute kommt mir das ein bisschen schäbig vor, aber damals empfanden wir es anders. Immerhin handelte es sich um das erste selbst verdiente Geld, und außerdem war es ja eigentlich auch nur eine kleine Anerkennung. Ich bekam für zwanzig Stunden Arbeit sechs Mark. Demgegenüber hatte ich, wie ich meinen Eltern am 15. August im Sinne eines Rechenschaftsberichts vorrechnete, bis zu diesem Tag bereits, oder erst, 21,88 Mark ausgegeben.

Bevor wir unsere Räder packten, sahen wir sie noch mal gründlich durch. Eigentlich hatten wir sie auch ölen wollen, konnten aber auf dem Gut nur Staufferfett auftreiben, das für diesen Zweck kaum geeignet war. Um wenigstens etwas zu tun, verrieben wir das Fett als Rostschutz auf den Chromteilen und schmierten die Ketten so dick damit ein, dass die Glieder kaum noch zu erkennen waren.

Der Abschied wäre uns wahrscheinlich schwerer gefallen, wenn es nun direkt wieder nach Hause gegangen wäre. Wir hatten aber auf dem Rückweg noch einiges vor. Wir wollten einen Tag Aufenthalt in Cuxhaven einlegen, wo mein Onkel Gerhard wohnte, und dann noch ein paar Tage in einem Freizeitheim in Ahlhorn bei Cloppenburg bleiben.

VI. Von Sprengerhof nach Cuxhaven

22. August. Wir kamen mal wieder nicht pünktlich los. Als Jörg sich nämlich auf seinen Drahtesel schwang, gab es plötzlich ein hässliches Krachen. Wir sahen nach und stellten fest, dass das Schloss durch eine Packtasche in die Speichen gedrückt wurde und bereits einige davon verbogen hatte. Jörg versuchte, die Störung durch Verlagern des Gepäcks zu beheben, aber merkwürdig! Was auf der ganzen Hinreise ohne weiteres geklappt hatte, ging auf einmal nicht mehr. Jörg musste daher das Schloss tiefer setzen. Das war ein mühseliges Unterfangen, denn die Schrauben waren solide festgerostet.

In Gettorf stießen wir endlich mal wieder auf eine Umleitung, die uns fast bis nach Eckernförde führte. Dann ging es in Richtung Rendsburg durch eine ziemlich abgelegene Gegend. Für die Kinder auf den Bauernhöfen war unser Erscheinen offenbar das Ereignis des Tages. Wir selber fühlten uns freilich weniger bedeutend, weil wir infolge zahlreicher Regengüsse durchfeuchtet und dreckbespritzt waren. Zu dem normalen Dreck kam noch eine schwarze Schmiere, die dadurch entstand, dass Straßenstaub an der “Schutzschicht“ aus Staufferfett hängen blieb und die dann vorzugsweise auf unsere Waden abfärbte. Es war also eine wenig erfreuliche Fahrt.

Was wir an unserem Tagesziel, der Eider bei Hamdorf, vorfanden, passte genau in diesen Rahmen. Die erreichbaren Uferstreifen waren schmal und feucht, zum Teil sogar sumpfig. Außerdem lagen sie völlig ungeschützt in der flachen Landschaft. Wir überlegten lange, ob wir hier überhaupt bleiben sollten. Da es aber schon spät war und kein Anhalt dafür bestand, dass wir noch etwas Besseres finden würden, ließen wir uns schließlich doch nieder. Als die Zelte erst mal standen, fanden wir den Platz dann gar nicht mehr so schlecht.

Da wir seit Sprengerhof mit dem Essen etwas verwöhnt waren, sollte es heute Abend eine anständige Kartoffel- und Gemüsesuppe geben. Dieses Projekt stieß allerdings auf einige unerwartete Schwierigkeiten.

Den ersten Ärger hatte es schon beim Einkaufen der Zutaten in Hamdorf gegeben. Dieses Nest besaß nur drei Geschäfte, und erst im dritten hatte ich eine Dose Erbsen und Möhren erstehen können.

Als wir die Dose nun öffnen wollten, mussten wir feststellen, dass wir gar keinen Dosenöffner hatten. Aber Fred wusste Rat und konnte nach längeren, nicht ganz ungefährlichen Versuchen nachweisen, dass sich eine Konservendose auch mit einem Fahrtenmesser öffnen lässt.

Kaum war das geschafft, ergab sich das nächste Problem: Wir fanden in unserer Streichholzschachtel nur noch vier angebrochene oder sonst wie beschädigte Hölzchen. Klar, dass wir damit nun auch noch fertig werden wollten. Einer nach dem anderen versuchten wir, aus den Resten noch einen zündenden Funken herauszuholen. Nach einer viertel Stunde waren nur noch ein paar Splitter übrig. Da erhob sich Jörg und holte eine neue Schachtel aus einer nur hundert Schritt entfernten Kneipe. Dorthin musste er sowieso, um Wasser zu holen.

Nun dauerte es nur noch eine halbe Stunde, bis die Kartoffeln einigermaßen gar waren. Die fertige Suppe lohnte, was den Geschmack anging, den ganzen Aufwand leider nicht. Wir wurden aber jedenfalls satt.

23. August. Wir erwachten davon, dass ganz in der Nähe eine Sirene losheulte. Als wir aus dem Zelt lugten, glitt da direkt vor uns ein Schiff durch die Wiese. Wir rieben uns verdutzt die Augen, bis wir uns daran erinnerten, dass ja hinter dem niedrigen Damm die Eider floss. Und schon öffnete sich fast lautlos die Zugbrücke, eine moderne Konstruktion, über die wir gestern gekommen waren. Auf unserer Straßenkarte war da noch eine Fähre eingezeichnet. Wir sahen eine ganze Weile gebannt zu, wie es funktionierte.

Beim Spülen des Geschirrs gab es mal wieder Aufregung, weil die Dichtung von Freds Henkelmann in eine Pfütze fiel und nicht wieder auftauchte. Es dauerte lange, bis Fred sich damit abgefunden hatte, aber schließlich konnten wir doch aufbrechen.

Heute machte uns ein kräftiger und beharrlicher Gegenwind sehr zu schaffen. Man musste ihm wirklich jeden Meter abringen, selbst wenn es mal ein Stück bergab ging. Soweit der Verkehr es zuließ, fuhren wir in schräger Formation wie die Zugvögel, wobei jeder darauf achtete, dass er nicht zu lange an der Spitze blieb. Anfangs trösteten wir uns damit, dass unsere Straße bei Marne nach Südosten abbiegen würde. Aber anscheinend änderte auch der Wind gerade dort seine Richtung, denn er blies uns auch hinter Marne kräftig ins Gesicht.

Ziemlich abgekämpft landeten wir schließlich in Brunsbüttel, überquerten mit einer Fähre den Nord-Ostsee-Kanal und wollten dann nach Cuxhaven übersetzen. Aber zu unserer Überraschung mussten wir feststellen, dass überhaupt nur zwei Boote täglich fuhren, und die waren längst weg. Das bedeutete, dass wir hier übernachten mussten, aber wo? Jemand riet uns, die Rückkehr des Bootes aus Cuxhaven abzuwarten und den Kapitän zu fragen, ob wir an Bord übernachten dürften. Das taten wir auch, aber der Käpt’n schüttelte nur unwirsch den Kopf und knurrte etwas Unverständliches. Daraufhin dachten wir an die Jugendherberge. Aber zum einen hatte außer mir keiner einen Herbergsausweis, und zum anderen überlegten wir uns, dass wir in der Ferienzeit ohne Voranmeldung sicher nicht unterkommen würden. Davon abgesehen hatten wir wenig Lust, uns in so ein Massenquartier zu begeben.

Eine Weile standen wir noch unschlüssig auf dem windigen, kahlen Kai herum. Dann kehrten wir in der Hoffnung, irgendwo einen Zeltplatz zu finden, wieder um. Als wir in Brunsbüttelkoog an einer klapprigen Scheune vorbeikamen, neben der ein alter Mann auf einem Äckerchen werkelte, stoppte Jörg und fragte den Bauern, ob wir hier übernachten dürften. Wir hatten mehr Glück als Verstand. Der Bauer war der Besitzer der Scheune und gab uns die Erlaubnis. Er schärfte uns nur ein, beim Umgang mit Feuer aufzupassen.

Wegen der Feuergefahr musste Fred zu seinem großen Ärger diesmal im Freien kochen. Da er beim Umgang mit dem Kocher ohnehin meist ziemlich reizbar wurde, zogen Jörg und ich es vor, uns während der kritischen Phase etwas zurückzuziehen und die Scheune von innen zu untersuchen.

Im Schein der Taschenlampen sahen wir eine Menge Gerümpel und im Hintergrund einen Berg Stroh. Mehr war ja auch nicht zu erwarten. Aber plötzlich raschelte etwas. Wir dachten sofort an Ratten und wurden vom Jagdfieber gepackt. Ich angelte mir einen Knüppel, Jörg ein paar Wurfgeschosse, und dann rückten wir langsam vor. Als es wieder raschelte, erspähten wir die Geräuschquelle. Es war aber keine Ratte, sondern ein Igel, der behände aus dem Lichtkegel wetzte und sich dann einkugelte. Na, das war natürlich was anderes. Wir zogen uns behutsam wieder zurück.

Nachdem wir uns schlafen gelegt hatten, bemerkten wir bald, dass es hier, wenn auch vielleicht keine Ratten, so aber jedenfalls eine Menge Mäuse gab, denn es piepste und raschelte in allen Ecken. Daraufhin stand Fred noch mal auf und befestigte unsere Lebensmittel mit Hilfe eines Drahtes an einem Balken, so dass die Mäuse nicht drankon ten.

24. August. Unsere Fähre legte schon um halb acht ab. Es war ungemütlich kühl, aber wir freuten uns, dass wir nicht verschlafen hatten. Übrigens waren wir nicht die einzigen Radler, die nach Cuxhaven wollten. Es war noch eine ganze Horde Pfadfinder aus Siegburg auf dem Schiff. Außerdem fiel uns ein Einzelgänger auf, der Berge von Gepäck bei sich hatte, das mit Plaketten und Fähnchen aus halb Europa gepflastert war.

In Cuxhaven fuhren wir direkt zu meinem Onkel Gerhard. Das war übrigens nicht von vornherein klar gewesen, denn die beiden anderen hatten gefragt, was wir denn da überhaupt sollten. Ich hatte ihnen nicht mal kostenlose Unterkunft und Verpflegung in Aussicht stellen können. Dennoch stimmten Fred und Jörg schließlich zu.

Da ich Onkel Gerhard noch nicht kannte und er auch nur ein Vetter meiner Mutter war, siezte ich ihn vorsichtshalber. Dennoch befremdete es mich, dass er es mit mir ebenso hielt. Vielleicht hatte er wegen meiner beträchtlichen Länge, ich hatte das Endstadium von 1,83 m damals schon so ziemlich erreicht, Hemmungen, mich noch zu duzen.

Im übrigen war Onkel Gerhard aber, obwohl Studienrat, durchaus umgänglich und unterhaltsam. So opferte er seinen restlichen Sonntagmorgen, um uns die Sehenswürdigkeiten von Cuxhaven zu zeigen.

Nachmittags machten wir uns selbständig und gingen an den Strand. Unterwegs steckten wir einen Brief ein, der den versehentlich mitgenommenen Schlüssel zu unserer Kleiderkammer in Sprengerhof enthielt.

Eigentlich hatten wir baden wollen. Aber der Strand war weithin befestigt und zu einer Promenade ausgebaut. In dem nicht sehr sauberen Wasser planschten nur einige Kinder. Daher zogen wir es vor, auf der Promenade spazieren zu gehen.

Manchmal trifft man auch dann, wenn man weit von zu Hause weg ist, und überhaupt nicht daran denkt, Bekannte aus der nächsten Umgebung. So kam uns auf der Strandpromenade von Cuxhaven plötzlich Pfarrer Horstmann aus Schlebusch mit seiner Frau entgegen. Er erkannte uns sogar, aber schließlich hatte er mich erst im Frühjahr, Fred und Jörg im Jahr davor konfirmiert, und außerdem waren wir alle drei bei ihm in der Evangelischen Jungenschaft gewesen. Wir blieben stehen und begrüßten uns. Pfarrer Horstmann erzählte, er sei hier in Urlaub. Wir gaben ein bisschen mit unserer Fahrt an.

Wir schlenderten noch bis zu der sogenannten Kugelbake, einem schwarzen Holzgerüst, und stellten uns dann wieder hungrig bei meinen Verwandten zum Abendessen ein.

Über Nacht konnten uns diese nicht unterbringen, empfahlen uns aber einen Zeltplatz bei Duhnen, einem nahe gelegenen Seebad. Dort fuhren wir dann auch hin.

Nachdem wir die Zelte aufgebaut hatten, wollten wir, obwohl es schon ziemlich spät war, das am Nachmittag ausgefallene letzte Bad in der See nachholen. Aber auch dieser Versuch fiel ins Wasser, da gerade Ebbe war.

VII. Von Cuxhaven nach Ahlhorn

25. August. Schon nach 12 Kilometern machten wir die erste Rast, weil wir keinen Drang nach Hause verspürten. Außerdem hatte Fred schon wieder Hunger und wollte was essen. Als er aber zum Fahrtenmesser griff, musste er feststellen, dass es weg war. Er regte sich furchtbar auf und verbohrte sich in die Vorstellung, das Messer müsse noch auf dem Zeltplatz in Duhnen liegen. Nun, ich hätte es dort gelassen und mir im nächsten Ort ein neues gekauft, wenn es mir auch um das Geld leid getan hätte. Mein Messer hatte immerhin fünf Mark gekostet. Aber Fred war nicht davon abzuhalten, sein Gepäck abzubauen und wieder zurückzufahren.

Ich griff derweil zur Landkarte und studierte ausführlich unsere Route, die uns zu einem blauen Fädchen in der Nähe des Ortes Bramstedt führen sollte. Dann pflückte ich einen Strauß Heidekraut und befestigte ihn an der Lenkstange. Schließlich legte ich mich ins Gras und starrte in die Wolken, die sich immer mehr zusammenballten, bis sie die Sonne endgültig verdeckt hatten. Dabei muss ich zu Fred zugute halten, dass er schon nach einer Stunde wieder auftauchte, was wieder eine Gewaltleistung voraussetzte. Vor allem aber, er hatte sein Messer wieder. Damit war der Tag gerettet.

Bereits in Bremerhaven, wo wir uns ansonsten nicht aufhielten, kauften wir die Zutaten für unsere Abendmahlzeit, u. a. ließen wir unser Kochgeschirr bis zum Rand mit Milch füllen. Da wir wussten, dass der Deckel nicht ganz dicht war, fütterten wir ihn mit Pergamentpapier aus und hängten das Gefäß auch nicht an die Lenkstange, sondern trugen es einhändig fahrend abwechselnd in der Hand. Auf die Dauer war es verdammt unbequem, das schwer beladene Rad mit einer Hand zu dirigieren und gleichzeitig mit der anderen das Kochgeschirr möglichst ruhig zu halten. Als Jörg einmal nicht aufpasste, verlor er das Gleichgewicht und fand sich plötzlich im Straßengraben wieder. Nachdem er kapiert hatte, was los war, überzeugte er sich zuerst davon, dass das Kochgeschirr noch zu war. Dann rappelte er sich grinsend wieder hoch. Da ihm selbst glücklicherweise auch nichts passiert war, konnten wir die Fahrt bald fortsetzen. Im übrigen änderte aber alle Sorgfalt nichts daran, dass das Kochgeschirr während der ganzen Fahrt beängstigend tropfte.

Das blaue Fädchen bei Bramstedt fanden wir ohne Schwierigkeiten. Es entsprach allerdings nicht ganz unseren Erwartungen. Eigentlich war es nur ein in Gebüsch und Schilf verborgener, mit Entengrütze und Seerosen bedeckter Wassergraben. Die angrenzenden Wiesen gefielen uns auch nicht, denn sie waren offensichtlich sumpfig. Schließlich entdeckten wir aber eine etwas erhöhte, halbwegs trockene Stelle, auf der wir uns kurz entschlossen niederließen, denn es dämmerte schon und begann auch leicht zu regnen.

Nachdem die Zelte standen, ging ich mit dem Kochtopf auf Wassersuche. Ich wurde auch bald in einem einsam gelegenen Haus an dem Feldweg fündig, auf dem wir gekommen waren. Allerdings konnte ich dort nicht einfach an einen Wasserhahn gehen, sondern musste mir das kühle Nass aus einem Brunnen im Garten schöpfen lassen.

Fred wartete schon mit einer geplatzten, nur mühsam mit beiden Händen zusammengehaltenen Tüte Grieß und machte sich sogleich ans Werk. Es wurde dramatisch wie immer, aber in Anbetracht der regnerischen Nacht und der unwirtlichen Gegend fand ich es diesmal richtig gemütlich im Zelt. Auf das Spülen und Waschen verzichteten wir, denn es schien zwecklos, im Dunkeln über die nasse, hubbelige Wiese zu stolpern und einen Zugang zu dem tief im Gestrüpp versteckten Bach zu suchen.

26. August. Selbst im hellen Morgenlicht war es nicht ganz einfach, an den Bach heranzukommen. Die Wiese war nicht nur sumpfig, sondern auch mit zahllosen Kuhfladen vermint. Zum Glück gab es aber immer wieder festere Grashubbel, auf denen wir uns vorantasten konnten. Zwischendurch galt es auch noch, einen Stacheldrahtzaun zu überwinden und das Gehege eines Bullen zu passieren, der uns aus nicht besonders großer Entfernung anglotzte. Schließlich hatten wir eine Stelle erreicht, von der aus man das Wasser wenigstens sehen konnte. Es befand sich jedoch am Fuße einer steilen Uferböschung, so dass man gerade eine Hand hineintauchen konnte, wenn man sich mit der anderen an einem Ast festhielt. Wir mussten uns daher damit begnügen, den Kochtopf zu füllen, um wenigstens das Geschirr spülen zu können.

Heute gedachten wir Ahlhorn zu erreichen, wo wir, wie ich schon erwähnte, ein paar Tage Station machen wollten. Um nach Ahlhorn zu kommen, hätte es am nächsten gelegen, die Weser nördlich von Bremen mittels einer Fähre zu überqueren. Aber eine Fähre kostete Geld, und außerdem wussten wir nicht, wann sie fuhr. Die nächste Weserbrücke lag erst mitten in Bremen, was einen beträchtlichen Umweg bedeutete. Dafür gab es in Bremen aber, wie Onkel Gerhard erzählt hatte, allerhand zu sehen. Daher hatten wir uns schließlich doch für diese Alternative entschieden.

Auf meiner Straßenkarte sah Bremen, was die Orientierung betraf, harmlos aus. Die B 6 durchquerte die Stadt als kräftige Linie geradewegs von Norden nach Süden. Mit der Wirklichkeit hatte das allerdings wenig zu tun. Es kamen Umleitungen und schlecht beschilderte Abzweigungen, und schließlich hatten wir uns mal wieder restlos verfranzt. Dabei mag es durchaus sein dass wir im wesentlichen den richtigen Kurs gehalten hatten, aber wenn es so war, merkten wir es nicht. Jedenfalls waren wir viel länger unter wegs, als man es nach der Karte erwarten konnte. Daher hatten wir für Besichtigungen nichts mehr übrig und waren froh, als Bremen endlich hinter uns lag.

Unser Weg wandte sich nun westlich in Richtung Cloppenburg. Ein paar Kilometer vor dieser Stadt liegt bei einer Straßenkreuzung der Ort Ahlhorn, und bei diesem Ort wiederum das Blockhaus Ahlhorn, in dem wir ein paar Tage bleiben wollten. Das Blockhaus war ein Freizeitheim, auf das Jörg durch einen Onkel gekommen war, den damaligen Landesjugendpfarrer von Oldenburg.

Als wir uns nun Ahlhorn näherten, stellte sich heraus, dass Jörg keine Ahnung hatte, wo das Blockhaus etwa zu suchen wäre, ob vor oder hinter, rechts oder links von Ahlhorn. Er hatte aber nicht ganz unrecht mit der Vermutung, dass wir es schon irgendwie finden würden. Tatsächlich trafen wir Einheimische, die ausnahmsweise mal Bescheid wussten. Nicht weniger erfreulich war die Auskunft, dass wir das Ziel noch v o r uns hätten. Wir fanden das Blockhaus dann ohne weiteres, obwohl der Weg tief in den Wald hinein führte und nur lückenhaft gekennzeichnet war.

Meine Vorstellung von diesem Blockhaus, die irgendwie durch Karl May beeinflusst war, erwies sich als völlig falsch. Es handelte sich nämlich um einen Komplex ganz gewöhnlicher Heimgebäude, der allerdings romantisch inmitten weiter Wälder am Ufer eines großen Fischteiches gelegen war.